2019.12.23

夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費や別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について、最高裁の司法研修所は社会情勢の変化などを踏まえて算定基準を16年ぶりに見直し、23日付の研究報告書で公表した。現行の基準では低額すぎるとの批判があり、夫婦の収入によっては月1万~2万円程度の増額となる。

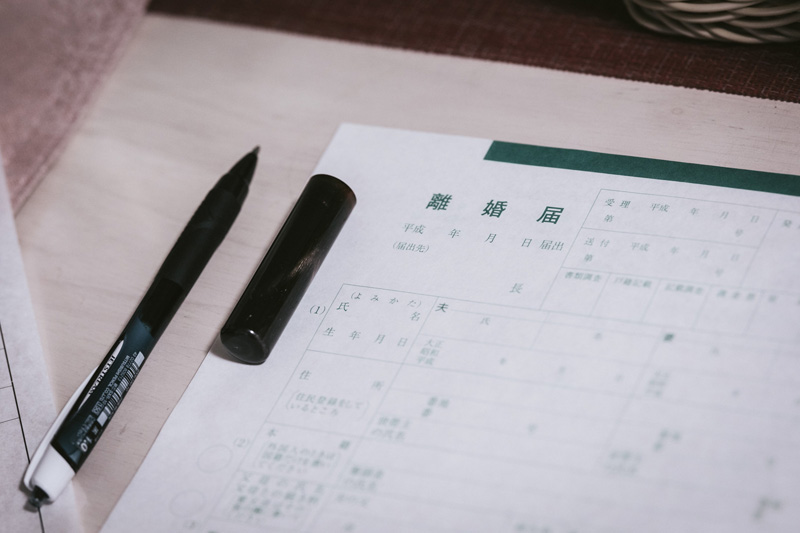

離婚訴訟で養育費を決める際には、裁判官らの研究会が平成15年4月に公表した「簡易算定方式」に基づく算定基準が使用されている。

夫婦の収入と子供の年齢や人数に応じて、子供と離れて暮らす親が支払うべき養育費の目安が表になっており、機械的に迅速に計算できることから実務の現場で広く定着してきた。

しかし、従来の算定基準は公表から16年が経過し、「税率改正や物価変動を反映していない」といった批判があった。このため、司法研修所は昨年7月から算定基準の見直しに着手。東京、大阪両家裁の裁判官4人に研究を委嘱していた。

新しい算定基準ではスマートフォンが子供にも普及し、通信費の支出が増加するなど近年の家庭の支出傾向を踏まえ、計算方法を見直したほか、計算の基礎となる税率や保険料率を最新のデータに更新した。結果、夫婦の収入や子供の人数によっては月1万~2万円程度増額されることになった。最大で6万円増えるケースもあったが、一部は現状と変わらなかった。

養育費は子供が成人するまで支払うのが一般的。令和4年4月の改正民法の施行で成人年齢が18歳に引き下げられるが、大半の子供は18歳段階で経済的に自立していないとして、養育費の支払いは現行通り20歳まで支払うべきだとした。

報告書は23日午前、裁判所のホームページにも掲載される

1ヵ月程前、養育費を決める際に使う「算定表」を最高裁判所が更新する旨を明らかにしていました。

消費税率等の改正や物価変動の観点では、増額となる傾向と言えますが、養育の観点では「幼児教育・保育の無償化」「高校教育無償化」等の下降要因もあり、結果が注目されていました。

今回の報道は、その回答と言えます。